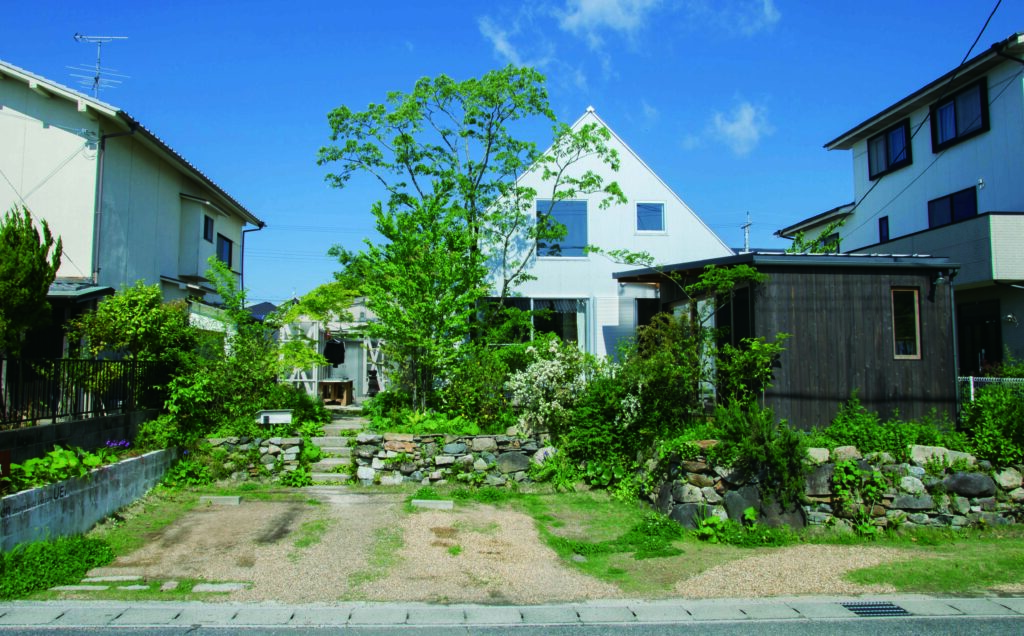

1. 樹々がもつ癒しパワー

樹木など自然は人々のストレスを軽減してくれる、と言った旨のことはよく聞きますし、実際いろんな研究もされており、沢山のエビデンスもある周知の事実です。もちろん、それを強く感じるかどうかは人によると思いますし、身近に自然を感じていなくても日々を楽しく過ごしておられる方はたくさん居るでしょう。かく言う私もそれを強く意識する事になったのはここ数年なのです。

私は現在、夫と共に造園業で独立をし、庭のある一戸建てに住み、離れの小屋で仕事(主に図面を描いたりするオフィスワーク)をするというスタイルで暮らしていますが、大人になってから現在の住居に住むまで10年間以上マンション暮らしでした。京都市内でしたのですごく都会というわけではなく、近くに川や山も有り自然に飢えているなんて思ったこともありません。休みの日には山や海に遊びに行ったりもしましたし、便利な生活を満喫しておりました。しかし今、庭と家を持って15年、とても強く感じています。「庭の樹々に癒されている!」と。

晴れの日も雨の日も雪の日も、リビングから見える樹々はとても美しく、見ているだけでこんなにも癒されているという事は、それが無い時には気付いていませんでした。動物がもたらすそれとはまた少し違って、もっと静かでじわじわとくる癒しなので、気づくのに数年かかってしまいました。

▲ 雪の庭

2. 庭の良さ

今回は「共生する庭」をテーマにしていますが、どんな庭かというと、住宅街でも実践できる、生活の中に取り入れられる無理のない、ちょうど良い自然を感じる庭です。

山の中の住宅地に住んでいるので、自然は身近にあります。散歩すると空気が良く、ビューポイントもいくつかあります。でもなぜあえて庭が良いのか?それは、出かけなくてもそこにあるから(笑)。これは私の体験レベルの話になりますが、植物が近いと「自然に慣れる」んだと思います。時々ではなく、いつもなんとなくそこにある存在。葉脈の形や小さな花まで目に入ってくる近さです。紅葉、落ち葉、新緑、一年を通して、季節の移ろいを五感すべてで感じて、日々暮らしています。 石垣の隙間にはトカゲが住んでいて、前を通るとカサカサっと音がしたり、カエルが窓に張り付いてることもあります。慣れていないとびっくりするようなことかもしれませんが、今ではすっかり「同じ家に住んでる者同士」です。人間以外の何かと(上手く住み分けて)暮らしている感覚というのも、庭ならではかもしれません。

▲ 夏になったら庭に現れるモリアオガエル。今年はつがい。

3. 土は循環をつくる

土のある庭では、自然の巡りを感じます。樹々が落葉し、土の上で冬を越す。落ち葉はだんだんと腐葉土になり植物の栄養となります。土の中にはダンゴムシや微生物がたくさんいて、その発酵をうながしてくれます。植物、菌類、微生物、昆虫たち、トカゲやカエル、鳥…生き物たちも加わり、小さな庭の中にも複雑な食物連鎖が繰り広げられていることでしょう。

これは、人間が手を入れなくても勝手に行われていることで、とても自然なシステムです。家の中みたいに掃除機をかけなくても、放っておいたらきれいに土になるのです。もちろん小さな庭だと容量の限界はあるので時々手入れを必要とするタイミングもくるでしょうが、我が家の場合は今のところ落ち葉掃除はほとんどしないで、一年に一度、上が枯れた宿根系下草類をカットするくらいです。木が大きくなってきたので、今年は少し透かし剪定を行うかもしれませんが。 想像してみてください。土間コンクリートに溜まっていて雨で濡れた落ち葉と、土の上に落ちている葉っぱ。前者はなんとなく汚いと感じるけど、後者は気にならないような気がしませんか?おそらく「土の上の落ち葉はいずれ分解されて土になる」という事を、普段はあまり意識していなくても深層心理で理解しているからだと思います。

4. 心が強くなる感覚

身近な自然に慣れてくると、根拠のない安心感が持てているような気がします。きっと前述したようなことの感覚の積み重ねがあるからだと思うのですが、自然の循環の中にいる安心感、地に足が着いた感覚、完璧でなくていい感覚、なかなか抽象的で言葉にするのは難しいですね。

具体的な事柄で説明しだすとすごく粋じゃないといいますか、陳腐になってしまうような気がしますが、あえていくつか例を挙げてみます。

例えば災害が起きて、水道が止まってしまってトイレが流れなくても、庭に穴掘ってトイレできるなと妄想する、とか(これは少し田舎にお住まいの方ならだれでも思うかな?)、庭を綺麗に保とうと思うと気持ちが大変だがたくさん植物があると逆に気にならず、むしろ枯れなども自然の営みの一部として美しく思えてきて、人間がおおらかになっていく感じがする、とか、単純に緑に癒されストレスが少しずつ抜けていく感覚が日々ある、とか。 特に子供たちは物心ついたときからこの環境ですから、春になったらフキノトウをみつけて「天ぷら作って」とか、夏はブルーベリーやブドウをもぎって食べたり、カエルが窓に張り付いたら観察したり。「冬のにおいがする―」(多分カツラの落ち葉の甘い香りとか?)なんて、粋なこと言ったりもします。特別じゃない普通の日々、庭という穏やかで身近な自然の営みを感じながら、どこか逞しく、おおらかに育っているように思うのです。大人にとっても子供にとっても、庭は心に余裕を持たせるセーフネット的な役割を少し担っているような、そんな気がします

5. ローメンテナンスであること

とはいえ、庭があることが負担やストレスになってしまっては本末転倒です。木が大きくなりすぎて落ち葉がすごい、草刈が大変というような声は本当によく聞きます。庭と共生し良い関係を築いていくには、ローメンテナンスであることは重要です。もちろん、時間や費用にゆとりがありよく管理された庭は美しいです。植木屋さんは、庭の管理がされているかどうかで、その家の衰退を見るなんてことも言われます。それくらい庭を綺麗に保つのは大変だという事です。しかし、もっと自然のシステムを活用し、おおらかな気持ちで庭と共に生きる道もあります。そしてそれは、人間の成長にとっても良い影響を及ぼすと思うのです。

次回はローメンテナンスな庭づくりをテーマに掘り下げていきたいと思います。こうご期待。